武汉一家三口新冠治愈后,被好友拉去荒郊造房,住10㎡木屋

2021-01-12 15:24:53 · 129次浏览

穆威和万谦都是华中科技大学的建筑师,2020年1月,新冠疫情爆发,穆威全家因提前出境度假、结果被困国外近三个月;万谦家中,夫妻二人和女儿在大年三十当天先后被确诊新冠,历经一个月的治疗,核酸转阴。长达三个月的隔离期里,万谦持续在微博上进行自己的隔离日记,乐观地和粉丝们互动。

穆威和万谦都是华中科技大学的建筑师,

2020年1月,新冠疫情爆发,

穆威全家因提前出境度假、

结果被困国外近三个月;

万谦家中,夫妻二人和女儿在大年三十当天

先后被确诊新冠,

历经一个月的治疗,核酸转阴。

长达三个月的隔离期里,

万谦持续在微博上进行自己的隔离日记,

乐观地和粉丝们互动。

穆威(左)和万谦(右)

疫情退散后的夏天,

他们俩带着家人、朋友,

在离武汉市区车程约40多分钟的一片森林农场里,

建起了几座小木屋:

三座尖顶的,可以居住,

一座长条形的,可以烧火煮饭。

一座小木屋居住面积10㎡,但院子无限大。

图片穆威儿子石头在木屋上

穆威是个河北人,80后,

曾在西班牙和挪威工作多年,

2010年回到武汉娶妻生子、当老师;

70后的万谦,是土生土长的武汉人,

在大学里教建筑史。

两人从2013年便开始合作,

专门带着小朋友造房子,

把建筑变得乐趣无穷。

疫情之后,他们更笃定了心,

“回归自然,身体力行地盖房子,搞事情!”

2019年末,我们第一次带着小朋友们来这里,开车下了高速沿小路一拐,眼前就是这片森林。林子虽然是好朋友农场中的一部分,可荒废了十多年,眼前一切一个字形容,就是“野”。

一通拍照后,光看手机相册里的森林,根本辨别不出这是在哪个国家、哪个城市。树荫或浓密或稀疏,颜色或深或浅,当下我们就给它冠名——“武汉魁北克”。

农场的朋友一直致力于乡村旅游发展,我们也想着把这些年在国内外自然环境里造房子的经验,带到这片农场的旅游设施用地上,装配一批又有创意、又能方便移动的小木屋。

建造中的木屋

2020年初我们带着家庭、朋友和大学生们先建造了一栋,计划未来不断地建造下去。

万万没想到的是疫情来了。我们两家人,一家被困在国外两个多月,一家更是三口人全部中招、确诊新冠阳性,被隔离三个多月。

不管困在哪儿,我们俩都在想一个问题:之前我们都这么忙碌,出差、坐飞机、出国,现在一切都不能做了,是不是可以换一种方式工作、生活?距离远的项目不接了、不想见面的人不见了,把时间多留给家人。

我们做了个计划,叫“荒野之家”,到离城市不远的森林里,盖一栋属于自己的木屋。在挪威,每个家庭都有自己的度假木屋,一周当中有2天离开城市、回归自然。

我们相信,中国的城市化进程也一定会像西方一样,人群快速往城市聚集之后,再重新寻觅在城市和乡村自然之间的平衡生活。经历了疫情,大家在楼房里憋了很久,难有机会再远足,乡村自然里的生活更弥足珍贵。

后疫情时代,去森林里盖木屋

武汉解封,初夏,我们两家人加上一群好朋友,造了第一批的三栋小木屋:小飞象、方尖碑、大三角。

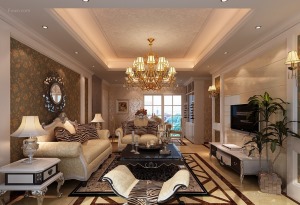

我们始终坚持一个理念,房子不是为了呈现一个好看的造型、或是满足一个简单的功能,它是一个建立人和自然关系的容器。

图片“小飞象”

小飞象的设计,出于我们有孩子家庭里父母的私心。

所有带孩子来的家庭,一定不希望孩子是缠着父母的,我们把小朋友的房间单独做成一个独立的木盒子,遮蔽在大房子的下面。

这个小木盒是他们自己的小空间,搞他们的枕头大战、搭积木、写作业,做他们的事情,我们大人也有自己的地方去看书、聊天、喝酒、放松。

图片图片“方尖碑”

方尖碑,有点像古埃及纪念碑,里面是loft。小朋友们都喜欢有loft(阁楼)的房子,喜欢爬楼梯,喜欢上面的安全网。

相比一个坚固的楼面,他们更喜欢这种走上去晃晃悠悠、颤颤巍巍的感觉。电影《阿凡达》里,主人公萨利化身成阿凡达以后,在树上睡觉的地方就是一片大叶子。

图片“方尖碑”的室内

中国人度假,住民宿、酒店,在意的都是房间是不是足够大。

但以我们在北欧的实践经验,度假木屋只是一个容身之所。于是我们的小木屋,每座室内都只有10多个平方。但是它依然能够满足我们对壁炉的期待,可以光着脚在温暖的地板上走动。

既然远离城市度假,房子能不能提供一些独特的居住体验:

比如卫生间的木盒子放在卧室外面,要走到室外、穿过自然才能进入;比如自己亲手劈柴、用壁炉去烧水。

我们就是想颠覆当下城市里大家惯常的度假形式、居住方式。度假的放松和乐趣,该是我们日常生活里无法得到的体验。

图片“大三角”

那个叫“大三角”的木屋,最简约、也最稳定。

人类最早盖房子,就是地上挖一个洞穴,上面盖窝棚,三角形的支撑结构,这才是我们人类童年记忆中房屋的形象 。

所以造房子,我们也想回到商业机制到来前的原始状态,不存在开发商,也没有甲乙方。部落里的原始人盖房子,一定是分工合作、协力造屋。

造房子也像搭乐高模型,把一堆木头先拼成积木块,再把积木块堆成房子。

每一个步骤、每一刻都是细腻的、有温度的,不是我们脑子中城市里灰尘漫天、噪音难耐的钢筋混凝土工地。

图片“小小部落”,2019

图片“天空之城”,2013

跟着童年的人类

寻找建筑最原始的状态

2012、13年的时候,我们俩都有了小朋友。跟许多70后、80后父母一样,我们也焦虑:自己童年时候缺失的自然教育,是不是可以在下一代身上找补回来。

我们都在二三十岁的时候有机会去了北欧,在丹麦哥本哈根的城市广场上看到大学生们带着小朋友们用木头造房子,在挪威大一学生的课堂上发现学生们会抱着石头跟自己吃喝拉撒过上一周。

这些经历让我们触动很大,我们自己学建筑时,总是在图纸上写写、画画,却很少有机会到工地上去实践怎么把图纸变成房子。

“天空之城”,2013

现在我们是父亲,是建筑师,还在大学里教建筑,动手造房子是我们带小朋友们理解生活最好的方式、也是我们希望下一代的建筑师们能在校园里就有足够动手造房的经验。

我们先在学校里带着学生们盖,那时小朋友们都太小了,就组了个纯粹的酱油组,观摩哥哥姐姐们。等长到了四五岁,酱油组开始在我们大人的带领下,真正动手搬木头、用橡胶锤钉钉子。

图片给木屋外立面做碳化

上次一帮小朋友到森林这儿之后,用造房子的边角料造了一个独木桥,忙活了整个下午,造完之后还想再造第二座,还说要造更多的。这让我们不禁反思,我们是不是低估了小朋友们的愿望、欲望和创造力。

他们还特别喜欢烧木头,拿着喷火枪能玩上半天,把内心玩火的小邪念都给释放出来了。其实这种火烧木材、把表面碳化的方式如今广泛应用在木建筑的建造里,既让房子外观有了漂亮的色彩和纹理、还能防腐防虫。另一方面,我们作为父母,引导小朋友们真真切切感受,可以通过自己的能力、手上的工具,得到期待的成果。

造房子时,我们常常观察他们,看他们的快乐来源自于何处,甚至思考,这其中是不是有我们成年人忽略了的生活本质。

图片“丝房”,2014

2014年,我们召集了30多个小朋友在一片樟树林里造房子。我们发现十多岁的大孩子们设计树屋,跟如今许多树屋旅馆一样,都是在树上架个平台,把他们想操纵的飞机大炮往上面搁。

唯独年纪最小、只有四岁的一个小朋友,他心中的树屋是昆虫在树上结的一只茧,这恰恰就是我们要的。我们依照他的草图,用白色尼龙绳在树上缠绕出一个个小房子,虽然不是我们成年人理解中的建筑,但有围合、有空间,跟鸟筑的巢、阿凡达睡的大树叶一样,都是一个庇护所。

从那时起,我们就很笃定,带小朋友们一起造房子,用人类童年状态的视角,去寻找建筑最原初的状态。

从他们那里,我们也积累了很多天马行空的想法。在小朋友的认知里,房子要像树一样可以爬,或者能够飞起来,他们绝对不甘心睡在地面上。我们常开玩笑说,目前收集来小朋友们的草图,可以提供后半辈子所有项目的设计方案。

来了这片森林几次之后,石榴(穆威女儿)就很敏锐地指出,这里缺少一个集市,她自己用铅笔画了一张小图纸,用木结构搭市集、雨棚怎么做、哪些地方可以摆摊,都设计好了。

三个月的隔离期,

无比渴望回到自然

我们欢迎所有对设计有兴趣、想身体力行造房子的人,来盖一栋自己的小房子。

前阵子我们决定加盖一个喝奶茶的木屋,在网上招募,结果招来了各个专业的年轻人,还有建筑系的学生。一天的时间里,大伙儿从互相认识开始,然后搬木料、搭结构、盖屋顶,最后一起生火、煮一杯野生奶茶。

农场里,木材搭建的公共活动木屋图片农场里,可以煮奶茶的木屋

喝奶茶的小木屋一天就建造完了,我们居住的小木屋,一栋的建造时间也只要一个月。很多人会疑惑,这些小木屋的寿命到底有多久?——我们并没有在追求建筑的“长生不老”。

木屋是用木材做的,之后再拆掉,我们又可以回收这些木材,让材料循环往返地使用下去,换一种形式让我们的小木屋变得生生不息。

图片武汉解封后,穆威、万谦两家与朋友们开始木屋建造

我们在武汉生活、工作,说没受到疫情带来的创伤是几乎不可能的。我们两个家庭,一家(穆威一家)在疫情爆发前去境外旅游,结果被困近三个月,最后很艰难地辗转好几个地方才回到武汉;另一家(万谦一家)三口人,在年三十被确诊为新冠阳性病人,在家、在医院、在酒店隔离了三个月,直至4月初和武汉一起解封,恢复起正常生活。

无论是滞留境外、还是困在只有一扇窗连通外界的房间里,我们都可以借助了强大的互联网跟外界保持沟通。可是即使这样,虚拟的世界能解决所有的问题吗?显然是不可能的。

隔离期间,(万谦)乘坐救护车从集中隔离点去医院做CT检测,路过平日再熟悉不过的首义广场,透过救护车的玻璃看到广场上树叶绿了、樱花开了,那种隔着玻璃都能感受自然里生命的感觉,真的是太棒了。那一瞬间特别渴望人和人之间能面对面地聊天,渴望去亲手搭房子,去引燃木材,看壁炉当中熊熊的炉火,晚上黑暗天空里闪亮的星星。

所以一解封,我们就带着小朋友们来这里,房子盖好后,现在几乎每个周末都要来住住。如果不是小朋友们在城市里上学,真的恨不得天天住在这里。

我们甚至在说,如果疫情再出现,再需要进行隔离,那我们就把自己都隔离进这片森林的木屋里,隔离在自然里,这里有最好吃的草莓、苹果,最新鲜的蔬菜,干脆我们就回到一个刀耕火种的状态。

部分图片由个个世界、存在建筑摄影提供

0

内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担法律责任

装一网公众号

装一网家居号